Cerca de 322,7 mil pessoas viviam em déficit restrito no município de São Paulo em 2019, segundo um estudo coordenado pelo economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Robson Gonçalves para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

O número engloba domicílios considerados como “habitação precária” (improvisados e rústicos); “coabitação familiar” (cômodos e famílias conviventes) e “adensamento excessivo”.

Além das pessoas vivendo em moradias precárias, no final de 2021, a capital paulista possuía, ao menos, 31.884 pessoas em situação de rua, segundo censo realizado pela prefeitura.

O número, que já considera o impacto da pandemia, representa um crescimento de 31% em relação a 2019 – quando a população de rua no município era de 24.344.

Por outro lado, de acordo com o último censo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado em 2010, 293.621 domicílios estavam vagos na cidade de São Paulo. Os dados estão para ser atualizados com base no levantamento realizado pelo IBGE neste ano.

Diante da discrepância entre casas vazias e pessoas sem casas, surgem na cidade diversos movimentos sociais ocupando para morar prédios ociosos, ou seja, que não estão sendo utilizados por seus proprietários.

“Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito” é a premissa norteadora.

As entidades se apoiam em alguns trechos constitucionais que, segundo elas, justificam suas ações. Vale destacar dois dos argumentos: os direitos sociais e a função social da propriedade.

A Constituição Federal de 1988 – legislação máxima do país até hoje – estabelece a moradia como um direito social.

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, prevê a emenda mais recente do Artigo 6º, Capítulo II, da Carta Magna brasileira.

Já a função social da propriedade é descrita no Inciso XXIII do Artigo 5º da lei suprema, logo após a garantia ao direito da propriedade.

“A propriedade precisa cumprir uma função social, desde a Constituição de 1988. E, lamentavelmente, a atuação de sucessivas gestões públicas municipais pende muito mais para o mercado imobiliário e para os proprietários de terra e não cumpre [a legislação]”, afirma o deputado federal mais votado em São Paulo nas eleições de 2022, Guilherme Boulos (PSOL).

Segundo Boulos, que lidera o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), os movimentos sociais existem para pressionar as autoridades a cumprirem a lei. O parlamentar defende que imóveis vazios há décadas, ou com dívidas superiores aos seus próprios valores de mercado, sejam desapropriados e requalificados para moradia popular.

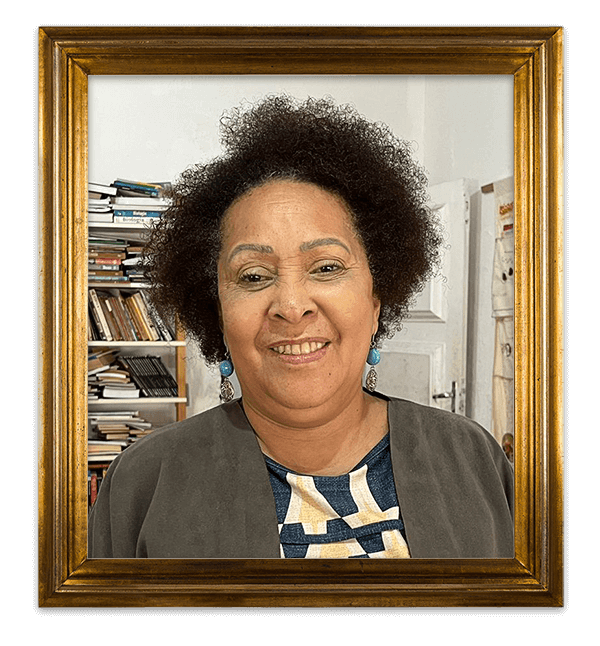

Além do MTST, outras centenas de movimentos atuam em defesa do direito à habitação na capital paulista. Na região central, uma das lideranças é Carmen Silva, que coordena o Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC).

“Endereço é tudo na sua vida. Não deveria ser, né? Porque um país que não dá oportunidade não devia cobrar. Se você não tem moradia, como é que quer que as pessoas tenham um endereço bom? Mas é muito importante, porque com o endereço é que você tira seus documentos, trabalha, estuda. A sua vida é um endereço”, resume Carmen.

De 49 ocupações contabilizadas pela prefeitura no centro expandido de São Paulo (que inclui os bairros da Liberdade, Consolação, Bom Retiro, Brás, Mooca, Lapa, Vila Leopoldina, Barra Funda, Pinheiros, Vila Mariana, Saúde, Moema e Ipiranga), 37 se localizam no centro histórico, distribuídas pelos distritos do Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, República, Liberdade, Cambuci e Sé.

A deterioração do centro histórico de São Paulo

Até metade do século passado, o centro histórico de São Paulo era lar de grandes avenidas, comércios e projetos arquitetônicos.

Enquanto a região central concentrava riquezas, a população de menor renda se adensava nas periferias.

A partir dos anos 80, porém, o movimento começa a se alterar substancialmente. Segundo o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) Paulo Cesar Xavier, a palavra que resume o que ocorreu naquela década é “reestruturação”.

“A reestruturação foi utilizada para quase tudo, teve a reestruturação produtiva, metropolitana e urbana. Há referência também à reestruturação imobiliária”, explica.

Se até aquele momento o centro figurava como polo comercial, financeiro, cultural e outros, os anos 80 marcam o início da descentralização da cidade.

Os escritórios das empresas começaram a migrar para outros locais, como as avenidas Paulista e Faria Lima, por exemplo, que, diferente do centro, estavam investindo na modernização dos edifícios, afirma Xavier.

Ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo crescia em ritmo acelerado. De 1970 para 1980, a população da capital aumentou em mais de 2,5 milhões de habitantes, chegando a quase 8,5 milhões de residentes, segundo dados do IBGE.

Comparando com a última década completa cujo ritmo de crescimento foi divulgado pelo censo, a cidade foi de 10,4 milhões no ano 2000 para 11,2 milhões de habitantes em 2010.

O professor da FAU explica que tais movimentos levaram à expansão da Região Metropolitana, possibilitando que muitas empresas transferissem suas fábricas para lugares mais distantes, como Sorocaba e Campinas.

“Como já havia tecnologia que permitia que o controle fosse a distância, os escritórios ficavam nesses edifícios inteligentes e o trabalho ficava em uma área mais distante, então isso reestruturou todo o espaço”, esclarece Xavier.

O avanço da tecnologia também altera a lógica de funcionamento dos comércios que antes se concentravam na região central. O professor explica que muitas lojas passam a comercializar seus produtos pela internet e reformulam seus estoques, que não precisam mais ficar no centro.

Enquanto se desenvolviam na cidade centros especializados (financeiro, turístico, comercial, entre outros), o centro histórico, cada vez mais desatualizado, perdia atratividade e ganhava imóveis desocupados.

Mais ou menos na mesma época, em outros cantos da cidade, grupos se organizavam para reivindicar o direito à moradia e questionar a exclusão da população de baixa renda do centro.

Carmen Silva, que deixou a Bahia para escapar da violência doméstica, chegou a São Paulo em 1993. Em 1995, começou a “participar do movimento moradia, mas ainda eram os mutirões remanescentes da [Luiza] Erundina. Então, comecei a falar: ‘por que a gente tem que morar tão longe, quando se tem uma cidade abandonada?’ E, participando de várias reuniões, seminários, decidimos ocupar aqui a região central”.

Os movimentos de moradia no centro da capital paulista

Embora durante boa parte do século passado o centro histórico tenha concentrado equipamentos sociais e públicos, atendendo às demandas das elites, a região também era ocupada por cortiços – cujos baixos custos e proximidade das fábricas tornavam ideais aos trabalhadores.

É justamente ligada à proliferação dos cortiços que surgem os primeiros movimentos sociais em defesa da moradia no centro de São Paulo.

Ainda que existam registros de moradores de cortiços se mobilizando em busca de melhores condições habitacionais nos anos 70, as movimentações eram, até então, os primeiros passos de uma longa caminhada.

O início da década de 90, por outro lado, consolida a presença de movimentos de moradia no centro paulista.

Em 15 de junho de 1991 é criada a Unificação das Lutas de Cortiços (ULC), durante a realização de um ato na região da Sé. Esse processo de formação dos movimentos é narrado pela pesquisadora Roberta dos Reis Neuhould em sua tese de mestrado na USP.

Segundo Neuhould, em trecho do trabalho, “a ULC é reconhecida pelos integrantes dos movimentos de moradia como a origem das lutas sistemáticas por habitação digna na área central”.

A organização, que juntava alguns movimentos, foi precursora da prática de ocupar imóveis vazios na região, a partir de 1997.

Carmen Silva, que hoje lidera o MSTC, naquela época, estava em seus primeiros anos de envolvimento na causa. Ela lembra que participou, em maio de 97, da ocupação do “Casarão Santos Dumont, na Alameda Cleveland, que hoje é o Museu da Energia”.

Nesta primeira ocupação, dona Carmen – como é conhecida pelos moradores – não pôde ficar morando no local, “porque o movimento era muito rígido quanto à participação”.

Ainda em 1997, a militante participou da ocupação do edifício 427 da rua Álvaro de Carvalho, na Bela Vista. Trata-se da Ocupação 9 de Julho que, anos depois, seria um dos principais símbolos do MSTC.

Posteriormente, do Fórum de Cortiços, um grupo constituiu o MSTC; e do MMC, surgiu o MMRC (Movimento de Moradia da Região Central), segundo relata o pesquisador Carlos Roberto de Aquino.

O Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC)

No dia 21 de março de 2000 nasce, em um hospital na Vila Formosa, zona Leste de São Paulo, o Movimento Sem-Teto do Centro, como uma dissidência do Fórum dos Cortiços. As parturientes eram um grupo de mulheres – em sua maioria, mães – que integravam movimentos de moradia no final dos anos 90.

“O MSTC nasce com o propósito de ter articulações, de fazer o advocacy, o lobby, ou seja, articulações com vários outros setores. Articulação com o Poder Público, com o bloco privado. Você tem que ter esse feeling de saber articular, de trazer para você outros elementos e outros setores, porque o movimento sozinho é sectário, ele morre”, relata Carmen Silva.

Naquela época, dona Carmen não era líder do coletivo. Ainda que tenha participado da fundação do MSTC e atuado junto do “bando de mulher” que tomou a frente, como ela define, o papel de coordenadora-geral foi assumido a partir de 2007.

O movimento resume seus objetivos em “melhorar a qualidade de vida, habitação, saúde, lazer e cultura para todos os associados e aqueles que querem fazer parte do MSTC, defendendo, organizando e desenvolvendo trabalhos sociais gratuitamente”.

A relação estabelecida pelo MSTC entre acesso à moradia e garantia dos direitos sociais também é defendida por Guilherme Boulos.

“A luta por moradia digna, como prevê a Constituição, tem que estar articulada à redução de distâncias, à aproximação entre o local de trabalho e local de moradia, a levar equipamentos públicos, não só os básicos de educação, saúde, que em uma cidade como São Paulo já são bem espraiados, mas de lazer, de cultura, enfim, de oportunidades para as pessoas. Então, não é só teto, é uma disputa muito mais ampla por qualidade de vida e dignidade”, explica o deputado eleito.

Atualmente, o MSTC possui CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) como instituição sem fins lucrativos e coordena cinco ocupações na região central da cidade. As informações abaixo foram obtidas junto ao movimento:

- Ocupação 9 de julho

Uso original do edifício: empresarial e residencial

Proprietário: INSS-IPREM

Período que permaneceu inutilizado: esvaziamento em 1970; paralisação de todas as atividades em 1980

Ano da ocupação mais recente: 2016

Número de famílias que moram no local: 129

- Ocupação José Bonifácio

Uso original do edifício: comercial

Proprietário: pessoa física

Período que permaneceu inutilizado: mais de 30 anos

Ano da ocupação mais recente: 2012

Número de famílias que moram no local: 100

- Ocupação Rio Branco

Uso original do edifício: cinema e hotel

Proprietário: município de São Paulo

Período que permaneceu inutilizado: mais de dez anos

Ano da ocupação mais recente: 2011

Número de famílias que moram no local: 63

- Ocupação São Francisco

Uso original do edifício: comercial

Proprietário: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

Período que permaneceu inutilizado: mais de 20 anos

Ano da ocupação mais recente: 2014

Número de famílias que moram no local: 30

- Ocupação Casarão

Uso original do edifício: loja

Proprietário: pessoa física

Período que permaneceu inutilizado: desconhecido

Ano da ocupação mais recente: 2013

Número de famílias que moram no local: 24

No caso da 9 de Julho, além de abrigar as famílias, o local é símbolo do movimento, contando com loja, horta urbana e cozinha coletiva.

Desde sua ocupação mais recente, em 2016, a estrutura se tornou uma espécie de ponto cultural, aberto a pessoas de fora do movimento. Por lá ocorrem exposições, shows, festas, palestras, oficinas, dentre outras atividades (leia mais sobre a ocupação 9 de Julho).

Além das cinco ocupações, o MSTC possui um empreendimento. Caso prático de requalificação de imóvel ocioso, o Residencial Cambridge é, atualmente, um prédio de moradia popular.

Localizado na avenida Nove de Julho, os 15 andares do edifício foram construídos na década de 50 para funcionarem como hotel.

Naquela época, o prédio foi um marco arquitetônico da cidade, planejado para receber membros da elite.

Quando nasceu, foi batizado como “Claridge” pelo grupo hoteleiro responsável. Depois, tornou-se Hotel Cambridge.

Em 2002, o hotel fechou suas portas e o local passou a funcionar somente como casa de eventos.

Nove anos depois, em 2011, a prefeitura de São Paulo adquiriu a posse do imóvel, com o objetivo de torná-lo um “prédio de locação social, de uso misto, com famílias de renda mensal de até seis salários mínimos”.

Em 2012, sem a prefeitura ter avançado com o programa de reforma, um grupo de sem-tetos que integrava a Frente de Luta por Moradia (FLM) ocupou o edifício.

A FLM é uma entidade criada em 2004 para reunir movimentos sociais por moradia. O MSTC, que integra a organização desde sua fundação, participou diretamente da ocupação do antigo hotel.

O Cambridge permaneceu ocupado entre os anos de 2012 e 2016, quando a titularidade do imóvel foi transferida para o MSTC. Na época, 174 famílias viviam no local.

Os anos de ocupação, em uma junção de ficção e realidade, foram retratados no filme Era o Hotel Cambridge, dirigido por Eliane Caffé. Tendo Carmen Silva como protagonista, o longa participou de diversas premiações, como o Periférica Cine e CineMigrante/OIM, e festivais.

Desde o início da ocupação, os movimentos travaram uma batalha com a Prefeitura para impedir que o imóvel fosse entregue a uma Parceria Público-Privada (PPP).

O MSTC venceu a disputa e conseguiu um edital do extinto programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades para custear a reforma do prédio e criação de unidades habitacionais de interesse social.

O movimento ficou responsável por gerir a obra, iniciando o processo de reforma em 2019. No período de desocupação, algumas famílias que residiam no Cambridge foram morar na ocupação 9 de Julho, e outras passaram a viver de aluguel.

A política habitacional de São Paulo

Com o fim do programa de habitação federal Minha Casa, Minha Vida, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), a cidade de São Paulo lançou seu próprio projeto de combate ao déficit habitacional. O “Pode Entrar” foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes em 2021.

“É a primeira vez que a cidade de São Paulo tem um programa habitacional que foi transformado em lei, ou seja, deixa de ser uma política de governo e se torna uma política de Estado”, afirma o secretário de habitação da capital paulista, João Farias.

De acordo com o secretário, o projeto traz algumas novidades em relação ao Minha Casa, Minha Vida, como a possibilidade de se comprar unidades habitacionais diretamente da iniciativa privada.

“Ao comprar direto da iniciativa privada, a gente pula uma série de etapas que o Poder Público deveria ter, como por exemplo, fazer licitação de projeto executivo, depois fazer licitação para contratação da construtora, até a obra ficar pronta”, apontou.

Os editais do programa chegaram a ser suspensos pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo no meio deste ano, após serem apontadas irregularidades no processo.

No final de novembro, o TCM “autorizou a retomada condicionada e parcial do Chamamento Público“.

Segundo informações da secretaria, o Pode Entrar atenderá dois grupos principais:

- Grupo 1: famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos, sendo o comprometimento da renda de até 15% para o valor da prestação;

- Grupo 2: famílias com renda bruta de até 6 (seis) salários mínimos, para subsídio por meio de Carta de Crédito.

Além disso, o programa também retomará obras do Minha Casa, Minha Vida – Entidades, destravando, a princípio, dez mil unidades da modalidade.

Farias afirma que o foco da atual gestão é atender as famílias mais vulneráveis, “que não têm acesso ao crédito, que não têm emprego formal e que não conseguem financiamento”.

Até o final do mandato de Ricardo Nunes, em 2024, o objetivo é entregar 49 mil unidades habitacionais de interesse social, com investimento superior a 8 bilhões de reais.

As unidades a serem construídas se direcionam a atender o cadastro da Cohab (Companhia de Habitação Popular), do Auxílio Aluguel da Prefeitura e famílias que vivem em áreas de risco.

Segundo Farias, a meta supera o número de moradias entregues em toda a série histórica. No período de 2017 a 2022, que reúne as gestões de João Doria, Bruno Covas e início do mandato de Ricardo Nunes, foram 19,5 mil unidades.

Ainda que o município cumpra o objetivo estipulado para os próximos anos, o ritmo de produção está longe de ser o suficiente para sanar o déficit.

Segundo um estudo da Abrainc, São Paulo teria de construir em média 73 mil moradias por ano até 2030 para suprir a demanda atual e futura.

Sobre a estimativa, o secretário de habitação afirmou que “não temos sequer capacidade de produção de matéria-prima, de mão de obra, para entregar 73 mil unidades por ano”.

Outro obstáculo que a capital enfrenta, na avaliação do arquiteto, urbanista e professor da USP, Nabil Bonduki, é a inexistência de um Plano Municipal de Habitação.

Segundo Bonduki, o Projeto de Lei seria “uma estratégia para você enfrentar esse déficit habitacional que nós temos. O plano, feito lá na gestão [Fernando] Haddad, foi enviado para a Câmara e está lá desde 2016. Não foi foi aprovado, rejeitado e nem foi feito um substitutivo”.

O deputado Guilherme Boulos concorda com a crítica. “Não se combate a falta de habitação apenas com medidas mitigadoras, pontuais. É preciso ter um plano de médio e longo prazo que estruture o combate ao déficit habitacional e a falta de infraestrutura urbana em São Paulo”, defende.

Sem um plano específico, as políticas habitacionais da cidade são definidas a partir de uma série de decretos, elaborados, essencialmente, com base no Plano Diretor Estratégico (PDE).

O PDE mais recente de São Paulo foi aprovado em 2014, na gestão de Fernando Haddad (PT). A lei apresenta bases para o desenvolvimento e crescimento da capital até 2029.

Segundo Bonduki, o Plano Diretor Estratégico é reflexo de um processo que se iniciou no país ainda durante a redemocratização, após o período da Ditadura Militar.

“A partir da Constituição de 1988, o contexto nacional é muito favorável à questão de garantir direitos. Há uma luta que vai existir no Brasil a partir da redemocratização para que se garantam direitos básicos. E uma dessas importantes lutas que nós vamos ter no Brasil é a luta pela reforma urbana.”

Treze anos depois da redemocratização, em 2001, o Estatuto da Cidade é aprovado, estabelecendo as “diretrizes gerais da política urbana” do país, segundo consta no texto assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Bonduki explica que o Estatuto da Cidade cria as bases para, no ano seguinte, ser aprovado o primeiro Plano Diretor Estratégico de São Paulo como estado democrático de direitos.

“O Plano Diretor de 2014 é um desdobramento do Plano Diretor de 2002. Na verdade, o Plano Diretor, a partir do Estatuto da Cidade, de 2001, transforma-se no principal instrumento de política urbana dos municípios”, diz Bonduki, que foi relator do plano e, atualmente, integra o grupo técnico da equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos relacionados às cidades.

Dentre as diretrizes essenciais do PDE criadas a partir do estatuto está o combate aos imóveis ociosos.

“Terrenos vazios no centro podem ser notificados e, se não forem apresentados projetos, eles podem ter cobrados impostos progressivos no tempo”, explica.

Além disso, a revisão do plano em 2014 determina a duplicação das áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de Habitação de Interesse Social, incluindo regiões bem localizadas quanto ao atendimento de transporte público e no centro da cidade.

Outra mudança proposta pelo PDE mais recente é a obrigatoriedade de destinação de 30% dos recursos do Fundo Municipal de Urbanização (Fundurb) para a construção de habitações de interesse social.

O Fundurb, que existe desde 2002, é abastecido a partir da arrecadação da chamada Outorga Onerosa – valor que deve ser pago à prefeitura quando uma construção supera o limite determinado de cada região.

“A lógica era usar o recurso do Fundurb para que a prefeitura passasse a ter terras bem localizadas, em áreas mais centrais, em áreas mais valorizadas, áreas que têm equipamentos sociais, que têm emprego, para a produção de habitação”, explica Bonduki.

O especialista afirma, no entanto, que a partir de 2019 a aquisição de terras bem localizadas deixa de ser o foco do fundo, embora a aplicação de recursos para a construção de moradias populares se mantenha.

A alteração foi oficializada na lei nº 17.217, de 23 de outubro de 2019.

Poder Público e movimentos sociais

A líder do MSTC, Carmen Silva, e o secretário de habitação João Farias concordam que o diálogo deve ser o protagonista na relação entre os movimentos sociais e o Poder Público.

É uma “relação de respeito, é uma relação harmoniosa, mas é uma relação clara e sincera de que nenhum governo produziu tanto na área habitacional como o nosso”, afirma Farias.

O secretário, porém, critica a estratégia de ocupar imóveis ociosos. “Tem que ter respeito na relação e entender que o caminho para conseguir uma unidade habitacional hoje, em São Paulo, não é através da invasão, é através de diálogo com o Poder Público.”

Já os movimentos sociais criticam o uso do termo “invasão”. Segundo o MSTC, invadir, diferentemente do que fazem, equivale a entrar em imóveis que cumprem suas funções sociais.

Em relação às ocupações já existentes na cidade, João Farias afirmou que “está em estudo aqui [na secretaria] a requalificação de mais dez prédios que são de propriedade do município, que são da Cohab, e que estão ocupados por movimentos moradia, para que a gente possa atender as pessoas que lá estão ou que participaram da ocupação”.

Sem entrar em detalhes, porém, o secretário ressalta que há um levantamento sobre os prédios ocupados na capital e que “carecem, uma parte deles, para desapropriação”.

Em entrevista, João Farias falou ainda sobre o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) central, que tem como principal objetivo atrair novos moradores à região, e outros projetos da prefeitura. Assista aos principais momentos: